インターネット上の誹謗中傷に悩まされている方は決して少なくありません。SNSやネット掲示板での心ない書き込みによって、精神的苦痛を受けたり、社会的評価を損なわれたりする被害は年々増加しています。しかし、多くの被害者は「匿名だから特定できない」「法的に対応する方法がわからない」と諦めてしまうケースが少なくないのが現状です。

実は、ネット上の中傷行為に対しては、法律に基づいた具体的な賠償請求が可能です。近年の判例では、匿名の投稿者が特定され、高額な賠償金の支払いを命じられるケースも増えています。

本記事では、中傷被害者が取れる法的対抗手段と、実際に請求できる3種類の賠償について詳しく解説します。発信者情報開示請求の方法から証拠保全のテクニック、そして精神的苦痛に対する慰謝料請求まで、被害者が知っておくべき権利と具体的な行動ステップをわかりやすくお伝えします。

ネット中傷の被害に悩んでいる方、もう黙って耐える必要はありません。あなたの権利を守るための法的知識を身につけ、効果的に反撃する方法を学びましょう。

1. 中傷投稿者に法的責任を問える!具体的な賠償請求額の相場とは

インターネット上の中傷被害に悩む方は年々増加しています。「どうせ匿名だから」と安易に投稿された誹謗中傷によって、精神的苦痛を受けるケースが後を絶ちません。しかし、現在の法制度では中傷投稿者に対して具体的な賠償請求が可能になっています。

中傷投稿者に対して請求できる賠償には主に「慰謝料」「財産的損害」「名誉回復措置に要する費用」の3種類があります。特に注目すべきは慰謝料の相場です。SNSやブログなどでの一般的な中傷の場合、5万円〜50万円程度が相場となっています。

特に悪質なケース、例えば事実無根の内容を継続的に投稿されたり、プライバシー侵害を伴う場合には100万円を超える賠償金が認められた判例も存在します。東京地裁では匿名掲示板への中傷投稿に対して110万円の慰謝料支払いを命じた事例もあります。

また実際の損害額を立証できれば、風評被害による売上減少分や、中傷によって失った仕事の報酬なども「財産的損害」として請求可能です。弁護士費用の一部(通常は慰謝料の1割程度)も請求できるケースが多いため、法的措置を検討する価値は十分にあります。

重要なのは証拠の保全です。中傷投稿のスクリーンショットや、投稿日時、URL、閲覧可能期間などを記録しておくことで、後の法的手続きがスムーズに進みます。中傷被害を放置せず、適切な法的措置を取ることが被害回復への第一歩となります。

2. SNS誹謗中傷の被害者が知るべき3つの賠償請求方法と成功事例

インターネット上の誹謗中傷に悩まされている方々にとって、法的手段を講じることは大きな力となります。被害者が投稿者に対して請求できる賠償には主に3種類あり、それぞれ異なる性質と目的を持っています。

1つ目は「慰謝料」です。精神的苦痛に対する賠償であり、SNS上の中傷によって受けた心理的ダメージの対価として請求できます。実際の判例では、匿名の投稿者に対して50万円の慰謝料が認められたケースもあります。芸能人への中傷では、影響力の大きさから100万円を超える高額な慰謝料が認められることも少なくありません。

2つ目は「逸失利益」の賠償です。中傷によって仕事の機会を失ったり、収入が減少したりした場合に請求できます。あるユーチューバーは、根拠のない中傷によって広告契約が解除された事例で、失った収入約200万円の賠償を勝ち取りました。この請求には、中傷と収入減少の因果関係を証明する証拠が重要です。

3つ目は「名誉回復措置」です。これは金銭賠償ではなく、謝罪広告の掲載や訂正文の投稿を求める請求です。著名なブロガーが虚偽の情報を投稿された事例では、同等の閲覧数が見込める媒体での謝罪文掲載が命じられました。

これらの請求を成功させるポイントは、投稿内容のスクリーンショットなどの証拠保全、専門家への早期相談、そして冷静な対応です。法律事務所アディーレや弁護士法人プラム、弁護士法人エクラなど、インターネット問題に特化した法律事務所に相談することで、効果的な対策を講じることができます。

被害者が泣き寝入りする必要はありません。適切な法的手段を取ることで、精神的苦痛の癒しと正当な賠償を得ることが可能です。誹謗中傷は犯罪であるという認識が社会に広まりつつある今、毅然とした対応が重要なのです。

3. 匿名だと思って中傷してない?発信者情報開示から賠償請求までの完全ガイド

インターネット上の匿名の書き込みが、実は匿名ではない現実をご存知でしょうか。「匿名だから大丈夫」と考えて行った中傷行為が、あなたの実生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。本パートでは、中傷被害者が加害者を特定し、賠償請求するまでの具体的なステップを解説します。

まず、発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿者を特定するための法的手続きです。これは「発信者情報開示請求権」として特定電気通信役務提供者法(プロバイダ責任制限法)に明記されています。手続きは大きく2段階に分かれます。

第一段階では、IPアドレスや投稿日時などの基礎的な情報をウェブサイト運営者やプラットフォーム(TwitterやFacebookなど)に開示請求します。この段階では、権利侵害の明白性と情報の必要性を示す必要があります。

第二段階では、取得したIPアドレスをもとに、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して、実際の利用者の氏名や住所などの個人情報の開示を請求します。この手続きには通常、裁判所を通じた仮処分申立てが必要となります。

請求が認められる条件としては、投稿内容が名誉毀損やプライバシー侵害に該当すること、被害が明らかであること、そして請求する情報が被害回復のために必要であることが挙げられます。弁護士法人エクレシアや弁護士法人ALGなどの法律事務所では、専門チームによる発信者情報開示請求のサポートを行っています。

実際の賠償請求までの流れは以下の通りです:

1. 証拠の保全(投稿内容のスクリーンショットなど)

2. 投稿プラットフォームへの削除依頼(同時進行可能)

3. 発信者情報開示請求の準備(弁護士に相談)

4. プラットフォームへの開示請求(第一段階)

5. ISPへの開示請求(第二段階)

6. 発信者特定後の賠償請求(示談交渉または訴訟)

開示請求から発信者特定までの期間は、通常3〜6ヶ月程度かかりますが、ケースによっては1年以上要することもあります。費用については、弁護士費用や裁判所への手数料など、総額で30万円〜100万円程度が目安となります。

最近の傾向として、裁判所は中傷・誹謗行為に対して厳しい姿勢を示しており、発信者情報開示を認める割合が高まっています。有名な事例では、「京都ジャーナル事件」や「DHC会長発言訴訟」などがあり、多額の賠償金支払いが命じられています。

中傷被害を受けた場合は、一人で抱え込まず、早期に専門家への相談をお勧めします。法テラスや各自治体の無料法律相談など、初期段階での相談窓口も充実しています。被害の拡大を防ぎ、適切な対応をとることが、あなたの権利を守る第一歩となります。

4. 証拠の保全が決め手に!ネット中傷被害からの効果的な法的反撃術

ネット上の中傷被害から法的に身を守るためには、証拠保全が最も重要なポイントとなります。まず取るべき行動は、中傷内容を確実に記録することです。スクリーンショットの撮影はもちろん、URLやタイムスタンプも含めた情報を残しておきましょう。特に重要なのは、第三者による証明力を確保することです。

法的効力の高い証拠保全方法としては、法務局による「公証制度」の活用が効果的です。公証人が作成する「事実実験公正証書」は裁判でも高い証明力を持ちます。また、発信者情報開示請求の際には、プロバイダに対して「発信者情報の消去禁止」を申し立てることも重要です。

弁護士に相談する際は、集めた証拠一式を整理して持参しましょう。弁護士法人エクレシアのような名誉毀損専門の法律事務所では、証拠収集から示談交渉、訴訟対応まで一貫したサポートを受けられます。仮処分申立などの緊急対応も可能です。

さらに、近年は「名誉毀損・誹謗中傷ホットライン」など専門相談窓口も充実してきています。早期に専門家に相談することで、より効果的な法的対応が可能になります。証拠をしっかり保全し、適切な法的手段を講じることが、ネット中傷被害から自分の権利を守る最善の道といえるでしょう。

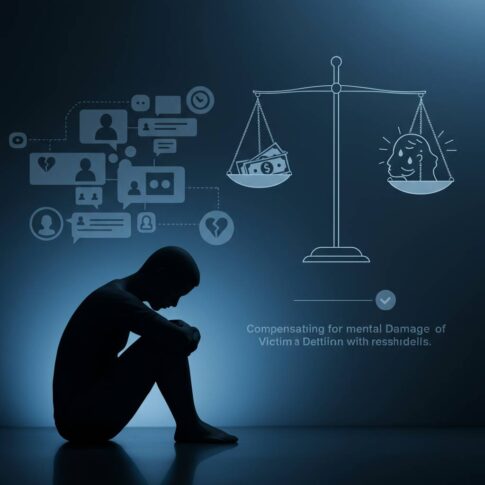

5. 精神的苦痛も賠償対象に!誹謗中傷被害者が得られる3種類の具体的補償内容

インターネット上の誹謗中傷被害に苦しむ人が増加している現在、被害者が法的手段で得られる賠償には具体的に3つの種類があります。これらを理解することで、被害回復への第一歩となるでしょう。

まず1つ目は「慰謝料」です。これは精神的苦痛に対する賠償金で、誹謗中傷によって受けた心理的ダメージに対して請求できます。SNSでの誹謗中傷の場合、拡散性の高さから被害が大きくなるため、慰謝料額も高額になる傾向があります。実際に東京地裁では、有名人へのTwitter上での中傷に対し100万円の慰謝料支払いを命じた判例もあります。

2つ目は「財産的損害」への賠償です。誹謗中傷によって収入が減少した場合や、風評被害によって事業に損失が生じた場合などが該当します。例えば、あるフリーランスのデザイナーは、虚偽の投稿によって仕事を失い、その損失分の賠償を勝ち取った事例があります。この場合、通常得られたであろう収入と実際の収入の差額を立証することが重要です。

3つ目は「名誉回復措置」です。これは金銭的賠償ではなく、加害者に謝罪広告の掲載や訂正文の公表を求めるものです。法律事務所ガイドラインによれば、特に企業や公人の場合、社会的信用の回復のためにこの措置が重要とされています。

これら3種類の賠償請求は併せて行うことも可能です。被害内容によって適切な請求を選択し、弁護士のアドバイスを受けながら進めることで、精神的苦痛からの回復と正当な賠償を得る道が開けるでしょう。